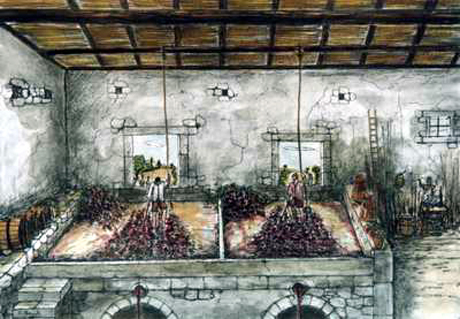

AMARCORD. L’ESTATE STAVA FINENDO. I PALMENTI ERANO PRONTI AD OSPITARE L’UVA VENDEMMIATA

Le nostre estati: subito dopo la seconda decade dell’infernale agosto, cominciava a mettersi in moto il lavoro di raccolta dei nostri contadini

La piazza era strapiena di contadini e braccianti che si cercavano a vicenda in virtù del bisogno reciproco di manodopera atta al taglio delle uve. Da piccoli non vedevamo l’ora di farlo anche noi ma era tassativo: siete troppo piccoli per fare questo. Ma piccoli non eravamo quando raccoglievano i fichi dagli alberi o quando salivamo sugli alberi e con la nostra minuta forza delle gambe dondolavamo i rami per far sì che almeno cadessero i fichi a cui difficilmente si poteva arrivare. Lo spettacolo era curioso: tanti fichi per terra, presso chè maturissimi, e quindi bisognava fare attenzione, quando scendevamo dall’albero, a non pestarli. I nostri piedini, allora erano piccoli, ospitavano spesso sotto la palma gli Asapieti (pianta selvatica che si stende sul terreno. Produce una sorta di piccole bacche, dure e acuminate da più parti) e quindi ad ogni incontro con questi era obbligatoria la fermata, l’alzata del piede e la loro rimozione. E le fermate erano spesso continue.

Al mattino, senza guanti protettivi, con alcune pampine di fico ci avviavamo verso l’imponente albero di fichi d’India che quasi ogni campagna aveva. Questa era la nostra colazione. Ci dicevano i nostri genitori che alle prime luci dell’alba le spine del frutto non erano pungenti. Macchè, ci riempivamo tutte le nostre manine per poi andare alla ricerca di una pietra di tufo per strofinarla verso il palmo della mano e per cercare di rimuoverle. L’operazione non dava molti frutti sperati, ma così era. Ricordo quelle abbonadanti pioggie che, immancabilmente, avvenivano verso la fine del mese di agosto. La nostra gioia principale di quei momenti era che quando smetteva di piovere la prima cosa da fare era andare nella terra rossa e affondare i nostri piedini, imitando così i contadini che pigiavano l’uva nei palmenti. Ah i palmenti … una istituzione di quei tempi! Quasi in ogni Via del paese ce ne era uno.

Al mattino, senza guanti protettivi, con alcune pampine di fico ci avviavamo verso l’imponente albero di fichi d’India che quasi ogni campagna aveva. Questa era la nostra colazione. Ci dicevano i nostri genitori che alle prime luci dell’alba le spine del frutto non erano pungenti. Macchè, ci riempivamo tutte le nostre manine per poi andare alla ricerca di una pietra di tufo per strofinarla verso il palmo della mano e per cercare di rimuoverle. L’operazione non dava molti frutti sperati, ma così era. Ricordo quelle abbonadanti pioggie che, immancabilmente, avvenivano verso la fine del mese di agosto. La nostra gioia principale di quei momenti era che quando smetteva di piovere la prima cosa da fare era andare nella terra rossa e affondare i nostri piedini, imitando così i contadini che pigiavano l’uva nei palmenti. Ah i palmenti … una istituzione di quei tempi! Quasi in ogni Via del paese ce ne era uno.

Subito si erigevano due o tre file di conci di tufo ed era pronta la bocca del palmento ad ospitare quintali e quintali di pregiata uva del Primitivo. I nostri occhi ci portavano in automatico a seguire queste operazioni di scarico. Il cavallo era l’unico mezzo di trasporto e il traino spesso e volentieri era stracarico. Immaginiamo l’enorme fatica del povero equino nel trasportare il tutto. Una volta che l’uva veniva scaricata nella botola improvvisata, il contadino aspettava che si liberasse uno spazio apposito nel palmento in modo da collocare il suo prodotto. Spesso passavano alcune ore e noi che facevamo? Mettevamo in moto la nostra fantasia. Subito correvamo a casa e cercavamo qualche ferrettino ferma capelli delle nostre mamme o nonne, lo modificavamo a doppia V e prendevano, di nascosto, alcuni metri di filo di cotone dalle nostre case. L’adunata con gli amici era di lì a poco. Pronti, scalzi, ma armati di ferrettino modificato e collegato al filo. Quatti quatti ci avvicinavamo alle bocche delle botole e guardavamo se l’uva scaricata da poco era ancora lì e quindi non ancora spostata. Erano le 14 genericamente e quall’ora non c’era nessuno in giro. Le persone anziane si riposavano, i nostri genitori anche. Ma la nostra fantasia no. Quella era sempre allerta.

Pronti a sbrigliare il filo di cotone raccolto in un pezzo di cartone piccolo. I nostri piccoli corpi si mostravano con pericolo sbilanciati verso la bocca della botola, spesso in bilico ci trovavamo, e via con la discesa del filo con all’estremità il ferrettino modificato. Una volta arrivato a destinazione ecco pronti i grappoli d’uva, nera o bianca che fosse, a nostra portata di mano. Non sempre l’amo che avevamo messo riusciva ad aggangiarsi al grappolo a prima botta, quindi dovevamo dondolare il filo o tirarlo su leggermente per poi ripetere immediatamente l’operazione. Il successo, genericamente, era scontato. E non sempre eravamo soli a gustarci qualche grappolo d’uva “rubato”. Alcune volte venivamo scoperti dal gestore del palmento (palamintaru) e subito scappavamo via. Ma, ahimè, ci riconosceva subito e quindi l’accaduto veniva riferito ai nostri genitori i quali, ci educavano alla flaubertiana maniera, appena saputo il fattaccio erano botte e alla grande pure. I più “fortunati” di noi non le prendevano sul viso o sul corpo, no. C’erano i salmenti di vite secchi i quali venivano impugnati dalla nostra mamme e lasciavano il segno del loro passaggio sulle nostre morbide gambe. Andiamo avanti, che è meglio. I palmenti erano pienissimi di raccolto, i contadini secondo tempi stabiliti dalla vinificazione arcaica si recavano nella loro porzione di palmento e pigiavano l’uva con i piedi. Quanto ci piaceva guardare. Ma quanto. Forse alla sola vista immaginavamo di sentirci grandi, infatti qualche anno dopo alcuni di noi provarono a fare la stessa operazione ma la noia fu mortale. Dopo le varie operazioni di trasformazione del prodotto, da uva a vino, erano pronti i mediatori i quali interferivano sul prezzo tra i contadini e i grossisti dell’epoca. Arrivavano dei traini con delle botti di legno, sempre con il classico cavallo uomo di fatica per l’uomo, e al seguito c’erano gli “astasi”.

Pronti a sbrigliare il filo di cotone raccolto in un pezzo di cartone piccolo. I nostri piccoli corpi si mostravano con pericolo sbilanciati verso la bocca della botola, spesso in bilico ci trovavamo, e via con la discesa del filo con all’estremità il ferrettino modificato. Una volta arrivato a destinazione ecco pronti i grappoli d’uva, nera o bianca che fosse, a nostra portata di mano. Non sempre l’amo che avevamo messo riusciva ad aggangiarsi al grappolo a prima botta, quindi dovevamo dondolare il filo o tirarlo su leggermente per poi ripetere immediatamente l’operazione. Il successo, genericamente, era scontato. E non sempre eravamo soli a gustarci qualche grappolo d’uva “rubato”. Alcune volte venivamo scoperti dal gestore del palmento (palamintaru) e subito scappavamo via. Ma, ahimè, ci riconosceva subito e quindi l’accaduto veniva riferito ai nostri genitori i quali, ci educavano alla flaubertiana maniera, appena saputo il fattaccio erano botte e alla grande pure. I più “fortunati” di noi non le prendevano sul viso o sul corpo, no. C’erano i salmenti di vite secchi i quali venivano impugnati dalla nostra mamme e lasciavano il segno del loro passaggio sulle nostre morbide gambe. Andiamo avanti, che è meglio. I palmenti erano pienissimi di raccolto, i contadini secondo tempi stabiliti dalla vinificazione arcaica si recavano nella loro porzione di palmento e pigiavano l’uva con i piedi. Quanto ci piaceva guardare. Ma quanto. Forse alla sola vista immaginavamo di sentirci grandi, infatti qualche anno dopo alcuni di noi provarono a fare la stessa operazione ma la noia fu mortale. Dopo le varie operazioni di trasformazione del prodotto, da uva a vino, erano pronti i mediatori i quali interferivano sul prezzo tra i contadini e i grossisti dell’epoca. Arrivavano dei traini con delle botti di legno, sempre con il classico cavallo uomo di fatica per l’uomo, e al seguito c’erano gli “astasi”.

Questo termine ci era simpaticissimo ma anche interessantissimo per noi era seguire la conta dei recipienti pieni di vino appena finito di fermentare, i quali venivano adagiati in questi contenitori di legno (tine). Gli “astasi” erano persone dedite quasi esclusivamente a questo lavoro. Usavano una terminologia nuova per noi e nella conta dei numeri uscivano parole strane, mai sentite prima. Ma neanche in dialetto. Ad esempio il numero 5 lo chiamavano “cincunella” e quando arrivavano a 10 la parola era “tajia la ticina”. Finita questa operazione, di vendita del prodotto, le scuole ci aspettavano. Quelle elementari erano il primo scoglio da superare per approdare alle medie. Ma poi siamo cresciuti, siamo diventati grandi grandi (forse solo all’anagrafe!) e ricordiamo con affetto e nostalgia di quei tempi andati, sperando con questo articolo di cogliere, oltre a rispolverare in qualche coetaneo il ricordo di quei tempi, nei ragazzi di oggi l’attenzione di quel mondo, di come lo abbiamo vissuto con i pochissimi mezzi a disposizione. Certo ci mancavano i mezzi, ma avevamo la fantasia …

Giovanni Caforio

Tinacci, stumpaturu, palacci, furata, menza; erano i vocaboli più usati nel mese di settembre, stornellate del trainiere (tira muletta mia tira e camina, la biava ti la tou senza misura, senza misura e senza misurieddu, la biava ti la tou cu lu stumpieddu ……). La musica della furata: din din din din din, il vociare ad alta voce dei palumintari che spesso prendevano in giro qualcuno (lu suggettu)…. Il profumo dell’uva che si espandeva nell’aria, il sapore delle fave che consumavano i palumintari accompagnate da mega insalate (sedano, peperoni sottaceto, cipolla, aglio e olive,con un fiume di olio profumatissimo in cui immergere il pane casereccio. Altri suoni,scene, profumi …. ma è passato mezzo secolo e non ce ne siamo nemmeno accorti?

Certo. Bravissimo!